La goma, el Acre y Nicolás Suárez

Por: Fernando Vaca S Senador

La explotación del árbol de la siringa

(Hevea brasiliensis) del cual se extrae el látex o resina lechosa, tuvo gran

importancia en la industria mundial a partir del descubrimiento del proceso de

vulcanización.

El árbol de la Goma es propio de la cuenca

hidrográfica del río Amazonas, fue de gran importancia en el poblamiento de la

región amazónica (selva), pero también generó escenarios de conflictividad por

el valor económico que representaba la actividad en sus diferentes ciclos en

territorios que con gran dificultad lograban definir sus límites oficiales y

carecían de la presencia institucional del Estado o de sus gobiernos en la

región.

Previo a este hito conocido como el “Boom

de la Goma”, en Bolivia la actividad económica principal se concentraba en la

recolección de quinina (Chinchonia callisaya) en la parte alta del río Beni,

particularmente Yungas y norte de La Paz, así como en la navegación del río

Mamoré para la comercialización de algunos productos con utilización de mano de

obra de indígenas como fuerza de carga y remo en monterías, canoas, callapos y

batelones.

Es por eso que Bolivia, en comparación a

Perú y Brasil, tuvo un ingreso tardío en la actividad gomera, intensificándola

luego de 1880 cuando Edwin Heath navegó la parte baja del río Beni, la

confluencia de éste con el río Madre de Dios, el río Orthon y finalmente unirse

con el río Mamoré, tributarios ambos del Madera que permitía llegar hasta el

río Amazonas y de allí cruzar el Atlántico hasta Europa.

En Brasil se realizó un desplazamiento del

noreste hacia los ríos Purús y Acre, donde se encontraban buena parte de los

árboles de siringa, Perú hizo lo mismo hacia el sector de sus provincias

Amazonas, Loreto y Madre de Dios e iniciaron la actividad del “picado, rayado o

extracción del látex” bajo sistemas administrativos de habilito, muchas veces

comprado con sistemas de semiesclavitud tanto de indígenas de la región como de

migrantes en busca de trabajo.

A partir de 1880 en Bolivia se genera una

ola migratoria importante hacia los ríos del norte, particularmente de gente

proveniente de Santa Cruz, del sur del Beni y de La Paz, que fueron

estableciendo en las orillas de los ríos centros o colocaciones gomeras

llamadas barracas para desarrollar la extracción de goma, cuyo apogeo duró

hasta más o menos el año 1912, posterior a ello se registró un descenso

paulatino en la cotización de la goma en los mercados de Europa, toda vez que

sus países, vía contrabando de semillas, lograron desarrollar plantaciones industriales en sus colonias del sudeste

asiático.

De este modo fue que se pobló la región

norte de Bolivia, sin la presencia institucional del Gobierno sino a partir de

los asentamientos privados, que de algún modo intentaron ser regulados a través

de la creación de la Delegación de los Territorios de Acre, Purús y Madre de

Dios en 1890, luego transformada en Territorio Nacional de Colonias en 1900 o

con la creación de la Aduana de Villa Bella desde donde se enviaban remesas

importantes al Tesoro General de la Nación.

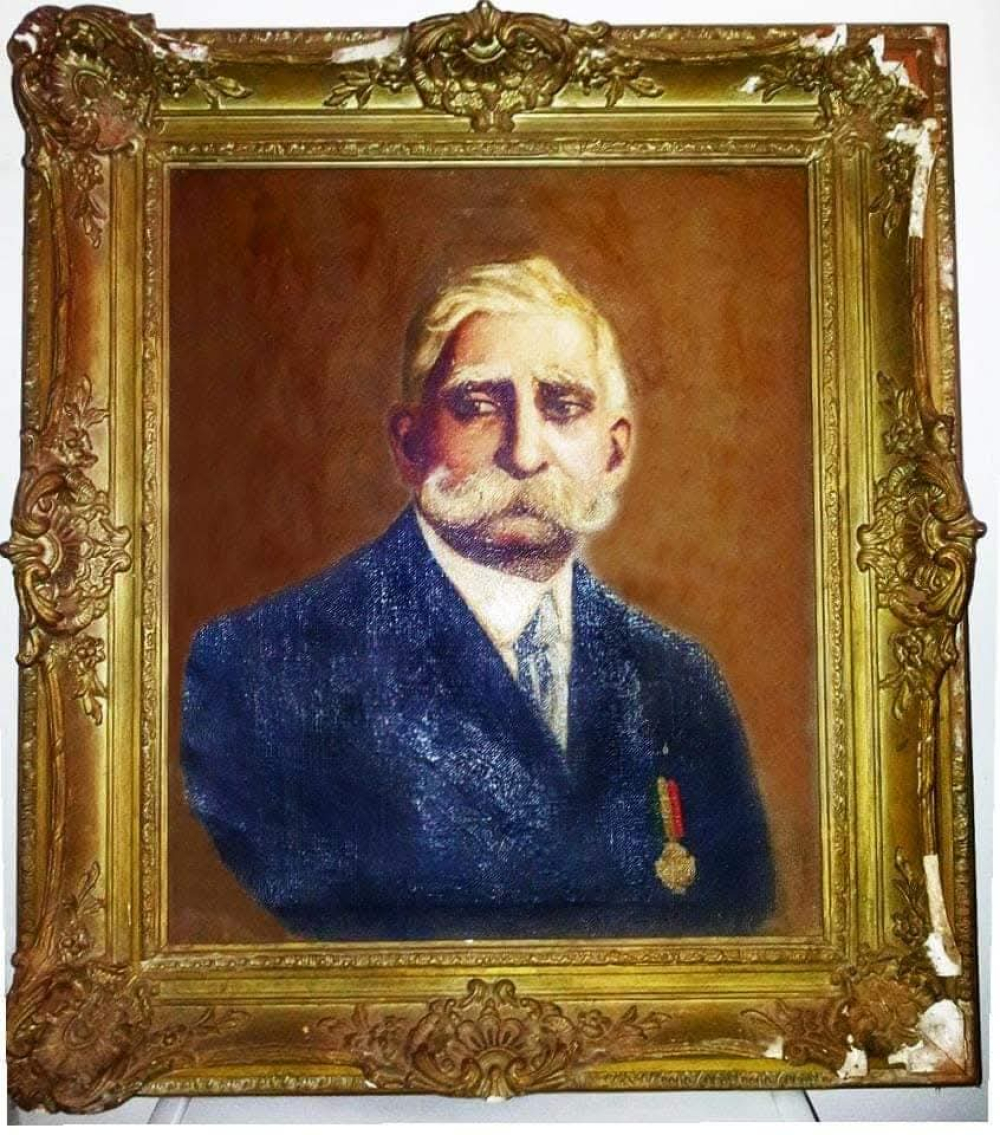

Nicolás Suárez Callaú, proveniente de Santa

Cruz con su familia, se dedicó en su juventud al transporte de carga por el río

Mamoré, cobrando comisiones a los empresarios que utilizaban sus servicios

hasta que con sus hermanos logra levantar varias Firmas Comerciales, girando en

el negocio de la exportación de la goma particularmente y otros rubros; heredó

los negocios tras la muerte paulatina de sus hermanos y algunos socios; afincó

su sede comercial en la Cachuela Esperanza (bajo Beni) desde 1882 desde donde

controlaba prácticamente el 80% del transporte y el negocio de la goma, creó

barracas, compró otras para lo que necesitó establecer un sistema

administrativo eficiente (contratando personal administrativo europeo) y

disponer de mano de obra proveniente del sur del Beni y de Santa Cruz, pero

también de originarios Tacanas y muy pocos originarios del lugar a través de un

mecanismo denominado de “Enganche” (que por cierto fue regulado); hay quienes

consideran que este sistema fue injusto e inhumano, incluso que se ajustició a

mucha gente criolla o indígena; salvo algunos episodios esporádicos es mala tal

conjetura toda vez que hay que recordar que la mano de obra era escasa y había

que cuidarla. Cualquiera que fuese el análisis hay que comprenderlo a la luz de

la época, del contexto y de la inexistencia del Estado y del Gobierno; de

hecho, también este sistema aún le permite a Bolivia disponer de una amazonía

extensa y ecosistemas menos depredados como en otras partes del país.

En esta lógica histórica no es fácil

comprender sombras y luces en el “boom de la goma” sin remitirse a la

intervención de Nicolás Suárez, por un lado, y por otra al Gobierno boliviano.

En el primer caso, Nicolás Suárez tuvo la acertada participación para defender

la heredad nacional, al margen de sus intereses, poniendo a disposición su

capital, su personal, su logística, incluso su vida y la de sus familiares para

evitarle a Bolivia la pérdida de mayor geografía; lo hizo en conflictos con

Perú (Campaña del Manuripi), con Paraguay en el Chaco; pero con Brasil en el

Acre sin duda adquiere notoria relevancia su acción creando la “Columna

Porvenir”, apenas se anoticia de la insurgencia de alguna milicia brasilera y

empresarios del Acre en agosto de 1902. Con la “Columna Porvenir” compuesta por

trabajadores siringueros y administradores de barracas de su firma comercial,

recuperó la barraca Bahía (hoy Cobija) el 11 de octubre de 1902 y puso a raya

la avanzada de los insurgentes brasileros, hasta que la “Columna Porvenir” fue

anexada a la fuerza boliviana ya en territorio en contienda, pero casi

dispensando de su participación hasta su disolución en 1903.

Entre tanto, el Gobierno Nacional a través

de sus batallones reducidos en cantidad de elementos tenían dificultad para

adaptarse al territorio o tardaban mucho para llegar desde la sede gobierno

hasta la región, ya sin alimentos ni pertrechos que fueron socorridos con la

participación económica también de Nicolás Suárez y que nunca le fue

rembolsada.

Sobre esta acción civil patriótica (Columna

Porvenir y la Batalla de Bahía) se puede encontrar mejor referencia y con muy

buenas fuentes en el libro denominado “Anotaciones y Documentos sobre la

Campaña del Alto Acre, 1902 – 1903”, en donde se demuestra con claridad cómo se

organizó la Columna Porvenir, quiénes participaron, cómo se generaron las

estrategias y las táctica de intervención, así como la idea de contar en el

arsenal con algunas flechas que fueron utilizadas por orden del propio Nicolás

Suárez y que con tal suerte o experticia uno de los soldados logra hacer

impactar y quemar el lugar en el que guardaban pertrechos los brasileros y que

fuera determinante para la victoria en la Batalla de Bahía; ese soldado algunos

dicen que se llamó Bruno Racua, otros, Juan de Dios Aguada (hay que revisar el

libro y prestarle menos atención a la ficción).

Los conflictos con Perú y con Brasil tienen

directa relación con las actividades de la goma pero también con el abandono

institucional del Gobierno boliviano que repercutió finalmente en la pérdida,

incluso por acción diplomática, de extensos territorios ricos en biodiversidad.

La falta de delimitación clara de la geografía norte y los esfuerzos erráticos

de Bolivia por sentar soberanía con medrada capacidad económica y humana, se

vio reflejada en la instalación de la Aduana de Puerto Alonso en el bajo Acre

en 1899 que dio origen a la primera campaña de la Guerra del Acre; en la

Segunda Campaña Brasil encontró su buen pretexto expansionista en un supuesto

arrendamiento de administración de territorios y de navegación otorgada por

Bolivia a “The Bolivian Syndicate” a ser operado por intereses norteamericanos.

Este supuesto acuerdo fue considerado como

agresivo para la seguridad y los intereses de Brasil, lo que dio origen a una

solapada intervención militar desde 1902 a 1903

de su Gobierno apoyando a insurgentes que incluso llegaron a ingresar en

territorio boliviano hasta el río Orthon en 1903, donde se firma el Tratado de

Modus Vivendi, poniendo “cese al fuego y repliegue de fuerzas” (a eso llegó el

General Pando, entonces Presidente de Bolivia, nunca participó durante la

contienda); finalmente el 17 de noviembre de 1903 se firma entre Bolivia y

Brasil el Tratado de Petrópolis por el que Brasil se queda con más de 121.000

km2 de territorio boliviano, con una compensación de 2 millones de libras

esterlinas y la promesa de construcción de una línea férrea en su propio

territorio, que fuera construida pero abandonada cuando definitivamente el

negocio de la goma terminó.

La goma es vital para entender la historia

del territorio selvático; no había Bolivia, no había Brasil, no existía el

departamento de Pando; eran hombres, empresarios y siringueros, criollos o

indígenas, en agreste tierra haciendo patria allí donde se vive y trabaja. Por

eso hoy, la castaña debe entenderse en esa misma lógica de complementariedad

amazónica.